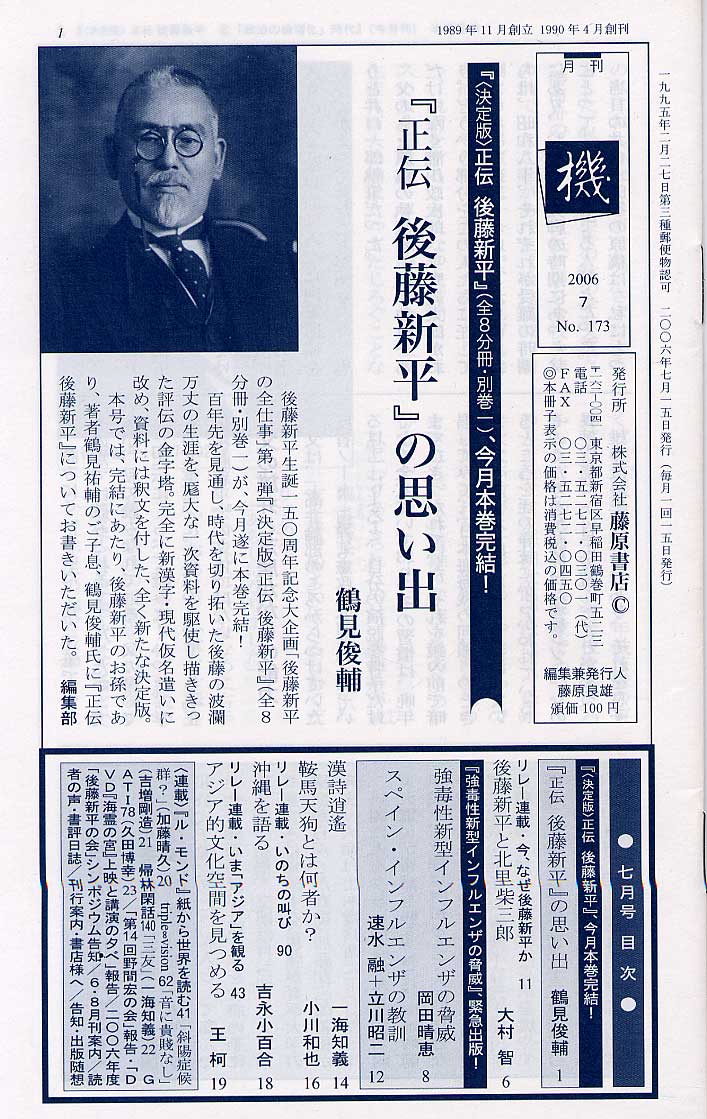

『正伝 後藤新平』の文体

父がその岳父後藤新平の伝記を書いたころ、私は小学校五年生で、家は青山五丁目にあった。

父は、日比谷公園の市政会館に出てゆき、夕刻家にもどって、夕食を家族とともにした。「後藤新平伯伝記編纂会」の名入りの大きな封筒に入った肉筆原稿をもってかえってきたことがあり、今、思うと井口一郎執筆だった。

父のもと原稿の執筆者には、井口一郎だけでなく瀧川政次郎、平野義太郎がおり、どういう部分をこの人たちに託していたのか、私は知らない。これらの人たちは、昭和8年、それぞれが受難の時期にあり、おなじく失脚の時期にあった父にとって、共感をもてる人びとだった。

当日の井口一郎筆の原稿は、私にとって、読みにくいものだった。達筆であり、その点では読みとれる文字だったが、文体が、私の読みなれている、父の書いてきた史伝にくらべて読みにくかった。学者の文章だった。現在のこっている『正伝 後藤新平』の文体ではない。

父の雄弁と芝居がかりの能力

父は、一高弁論部のころからつけていた反省ノート(現在も憲政記念館にのこっているはず)によると、自分の演説を骨子だけでなく全文書いており、その習慣は、晩年までひきつがれていた。それを鏡の前で暗唱してみて、「日本海海戦の回顧」のときだったと思うが、感きわまって落涙しているところを姪の静枝にからかわれている。そのくだりを加藤静枝(通称シヅエ。父の長姉の長女)の自伝で読んだことがある。

雄弁は長年の努力であり、それを息子の私におしみなくさずけた。さずけようとした。私の小学校四年の秋の学芸会で、「勝海舟の一生」という紙芝居を全校生徒の前でしたことがあった。絵は二部四組同クラス男生徒二十一人で、それぞれ絵を描き、その前で、弁士五人がひとりずつ、説明をすることになった。同じクラスの永井道雄は一年生秋の学芸会で全校生徒八百人の前にたってたじろぐことなく、薩英戦争に出てゆく少年鼓笛隊の東郷平八郎について演説して全校をおどろかした、きわめつきの雄弁家である。そのときは、父永井柳太郎ではなく、母永井次代が監督して形をつくったとあとできいた。それから三年たって、四年生のときにも、永井道雄は弁士五人のうちのひとりだった。

私にわりあてられたのは、勝海舟が咸臨丸艦長として米国にむかい、太平洋で船よいにくるしむくだりである。

「あらしになりました」

という一行に、ななめに右手をふりおろして風量を一転させ、――このくだりは、演説のとき上級生の批判をかい、あいつなまいきだからなぐるという、五年生のおどしのもとにたった。しばらくは、学校のかえりはひとりにならないように私は注意した。

そういう経緯もあって、父が、芝居がかりの能力をももっていることを身近に知っていた。

黒岩涙香の深い演劇的能力

父より一世代前の黒岩涙香は、さらに深く演劇的能力をそなえていた。明治はじめに英語と日本語のへだたりを飛びこえるには、自分が異国人の身になって演じる力が、さらに必要だっただろう。土佐から出て大阪で語学校に入った涙香は、マサチューセッツ工科大学出身の団琢磨に英語の手ほどきを受け、東京に出て福沢の慶應義塾に身をおくころには、ひとかどの自由民権の少年弁士だった。罪を得て横浜の監獄に下され、もっこかつぎの囚人労働を経て、釈放されてからは、翻訳をもってたち、涙香の翻訳ものの連載によって一つの新聞(政治上の活動を旨とする小新聞)がおこるという時代をもたらした。彼の手法は、まず気に入った小説を読み、気に入ればそれからは自分の腹から流れいずるせりふによって、日本語の一冊長篇となることもある。『厳窟王』『鉄仮面』も、このようにして日本の大衆におくられた。

文筆家としての父の手法

父は、一高、東大、鉄道省官吏を経て、おくれて文筆業にはいるが、涙香の二十三年後輩にあたる。彼は一日すわりきりで、自分専用の原稿用紙七十枚書いた。その間、書きあぐねて、休んで考えていることはなく、机に向かって書きつづけた。筆痙にかかってしばらく休筆することはあったが。

一冊の本を出版社と契約するとき、すでに彼は種本を一つにしぼっていた。『バイロン』は、英訳本アンドレ・モーロワのバイロン伝。『ビスマルク』は、英訳本エミール・ルトヴィヒのビスマルク伝。『ディズレーリ』は、英国人リットン・ストレイチーの『クイーン・ヴィクトリア』。しかし、ストレイチーの英国人らしい皮肉なユーモアが、父にのりうつることはなかった。原本への書きこみを見ても、よく全巻読んでいることはわかるが、ストレイチーの父親(陸軍中将で、この人自身がヴィクトリア朝の名士)に対する違和感が私の父のものになることはなかった。

東京市再設計の助言者として米国人チャールズ・A・ビアードを岳父におしたという縁もあって、父自身が米国在住のときビアードの家に出入りする機会が多く、ビアードから英語の手本として『モーリー全集』をおくられた。父は忠実にこれを読んではいたが、たとえばバイロンをとってみても、モーリーのバイロン伝からの影響はない。後年私は、この全集の中の、モーリーのルソー伝、モーリーのディドロ伝を読んで、益するところがあった。そのとき、モーリーの史伝から父の文体に流れているものが少ないことを感じた。

大臣より上の仕事

父の著作の中で、『正伝後藤新平』については、私はひとつの種本を確定することができない。父の史伝の中で、この本は、彼自身の書きおろしである。おしゃれの後藤新平が、自宅によんで頭を刈ってもらっていた小川理髪師は、岳父の死後になって父の家に来ていて、父は彼にむかって、『正伝後藤新平』の完成は、大臣になるよりは上のこととして自慢していたが、不孝者の息子である私から見ると、それは父の負け惜しみのように感じられた。しかし、この負け惜しみは父の自己評価として、あたっていた。

(つるみ・しゅんすけ/哲学者)